EL IMPACTO ECONÓMICO DE LA PANDEMIA. UNA REFLEXIÓN ESTRUCTURAL

Una franca debacle para las economías de la Región fue anunciada este martes 21 de abril por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Chile no será excepción: para el año 2020 se proyecta una caída de -4% que deja muy atrás el 2% de caída del PIB que el Banco Central había proyectado recién hace 15 días. El desplome de los mercados de materias primas incluido el cobre, ocurrido el 22 de abril está sugiriendo una caída incluso más profunda del crecimiento económico global. En cualquier caso, las proyecciones en épocas de crisis como la actual, estarán en permanente cambio. Lo importante es precisar las variables trazadoras para apreciar el impacto de los cambios.

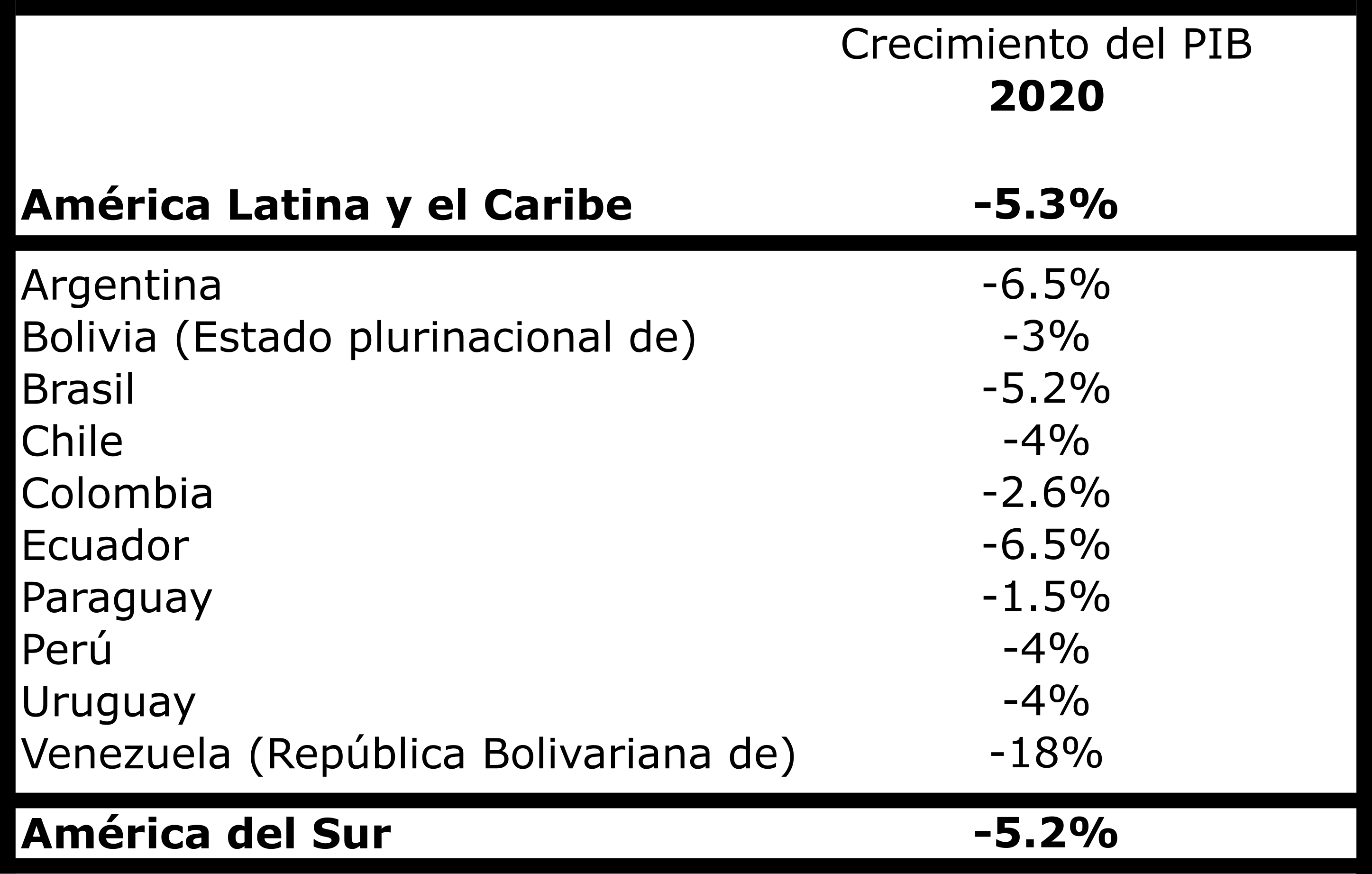

La crisis que sufre la región este año 2020, con una caída del PIB de -5,3%, será la peor en toda su historia. Para encontrar una contracción de magnitud comparable hace falta retroceder hasta la Gran Depresión de 1930 (-5%) o, más aún, hasta 1914 (-4,9%). Aunque cabe notar que, desde antes de la pandemia, América Latina y el Caribe ya acumulaba casi cinco años de bajo crecimiento, con un promedio de 0,4% entre 2014 y 2019.

América Latina y el Caribe: proyecciones de crecimiento 2020

Fuente: CEPAL 22 de marzo 2020

La recesión del 5,3% para 2020 sumará unos 30 millones más de pobres y 11,6 millones de desempleados.

La secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, detalló que el brote del nuevo coronavirus pone en peligro un bien público mundial esencial, la salud humana, e incidirá negativamente a través de diversos cauces, como la caída del poder adquisitivo, la reducción de las exportaciones y la ruptura en la cadena de suministros, y concluirá con la destrucción de la inversión externa.

En tanto, el valor de las exportaciones de la región caería cerca de 15%. Los mayores impactos se darían en los países de América del Sur, que se especializan en la exportación de bienes primarios y, por lo tanto, son más vulnerables a la disminución de sus precios. Los factores que influyeron en la proyección del organismo para Chile fueron el precio del cobre -el principal producto de exportación y que su precio ha caído casi 20% desde finales de 2019-, además de la disminución de la demanda desde China, que representa un 34% del intercambio nacional.

Frente a la pandemia muchos sectores han visto cerrar sus puertas (comercio, transporte aéreo, turismo, entretenimientos); otros se han reducido (construcción, servicios) y muy pocos han mantenido su actividad porque la demanda externa de la cual Chile depende en cerca del 30% de su actividad) está también en momentos críticos.

Los países europeos han destinado cifras millonarias para mantener la demanda durante la crisis. El Reporte Zurich del 24.4.2020 indica que Estados Unidos firmó un plan de gasto por $4841 billones de dólares, que incluye montos para pequeños negocios, y para el sector salud, garantizando $25 billones para expandir las pruebas del COVID-19. El congreso está debatiendo los detalles de un nuevo plan de estímulo, con lo cual el déficit fiscal se triplicará, alcanzando la cifra récord de $3,7 trillones de dólares en este año fiscal. Como puede verse, Keynes retorna en gloria y majestad en la actual crisis poniendo al Estado en EE. UU. como principal motor de recuperación de la economía como lo sugirió hace cerca de 100 años.

Hay muy pocas posibilidades de apuntar a un plazo en el que terminará el riesgo del Covid-19 para las poblaciones y, por tanto, saber cuánto de la población deberá restarse de participar en los procesos productivos habituales, y sobre todo, cuánto de las actividades deberán ser suspendidas total o parcialmente para evitar muertes.

El analista de Chile 21, Eugenio Rivera, señala que 300 mil trabajadores fueron despedidos solo en marzo, un 38% más que en el mismo mes del año 2019. Más de 780 mil trabajadores verían sus contratos suspendidos o jornadas reducidas luego que 56 mil empresas solicitaron acogerse a la nueva ley de Protección del empleo. Esta evolución podría conducir a tasas de desempleo entre 13% y 17% (entre 5% y 10% más que la situación pre crisis).

La propuesta del gobierno para mantener la capacidad de demanda consiste en una Renta Universal Ciudadana, que apunta a beneficiar a un millón setecientas ochenta mil familias (4,5 millones de personas) perteneciente al 40% de los hogares más vulnerables que se le entregarán $ 260 mil durante tres meses. Hasta la entrega de esta edición no se sabía de los mecanismos con que se entregarían estos montos.

¿Qué hacer entonces?

Como en todas las crisis hay quienes promueven un cambio estructural y otros que pregonan volver cuanto antes a la “normalidad” anterior a la crisis. Todo depende del lugar desde donde se analizan los acontecimientos.

Seguramente lo pertinente se encontrará en una combinación de tal visiones. Así parece entenderlo Joseph Stiglitz que indica que “la crisis del coronavirus ha sido un poderoso recordatorio de que la unidad política y económica básica sigue siendo el estado-nación” lo cual es un llamado de atención a los principios “puros” de la globalización consagrados en el llamado “Consenso de Washington”.

El Nobel de Economía remarca que “La producción y distribución “just in time”, con inventarios bajos o nulos, puede ser capaz de absorber pequeños problemas, pero ahora hemos visto al sistema aplastado por una perturbación inesperada”. En concreto habrá que combinar el liberalismo excesivo de la globalización con un grado necesario de autosuficiencia. Esto corre con mayor razón para los sistemas públicos de salud y la necesidad de disponer de capacidades de enfrentar crisis como la actual.

A modo de ejemplo, Chile venía reduciendo la disponibilidad de camas en aras de una supuesta eficiencia del sector público. En efecto, En Chile hay 2,1 camas hospitalarias por cada 1.000 habitantes y se ubica en el penúltimo lugar de los países OCDE según las estadísticas oficiales de esa organización disponibles para 2017. La dotación total de camas en Chile es de 38.853 de las cuales 70% son administradas por el sector público, según datos del Observatorio Chileno de Salud Pública de la Universidad de Chile. En la base de datos de la OCDE figura que el año 2000 el país disponía de 41.786 camas hospitalarias, es decir, se ha reducido en 7% la disponibilidad nacional, pese a que hay más población y que las listas de espera por cirugías en el sector público alcanzaban a 250.968 en marzo de 2019 como indicaba el ORD C 202 No 1972 enviado por la Subsecretaría de Redes a la Dipres en abril de 2019. Otro estudio (C. Rojas et al de 2015) concluye además que en el sector público la reducción de camas es aún más pronunciada porque alcanza a -11,7% entre 2008 y 2014.

La invitación a reflexionar es amplia. Un manifiesto de 170 académicos holandeses2 coloca en el debate temas relevantes para pensar en el modelo de crecimiento que debe ser considerado en la sociedad, por ejemplo:

1) Pasar de una economía del desarrollo centrada en el crecimiento del PIB agregado a otra que diferencie entre sectores que pueden crecer y necesitan inversión (los llamados sectores públicos críticos y energía limpia, educación, salud y más) y sectores que necesitan un decrecimiento radical debido a su insostenibilidad fundamental o su papel en impulsar el consumo continuo y excesivo (especialmente el sector privado de petróleo, gas, minería, publicidad, etc.);

2) un marco económico centrado en la redistribución, que establezca un ingreso básico universal enraizado en un sistema de política social universal; y, una fuerte imposición progresiva de los ingresos, las ganancias y la riqueza; que reduzca las horas de trabajo; que reconozca el trabajo de cuidados3 y potencie los servicios públicos esenciales como salud y educación. Una solución adicional adecuada, pertinente y necesaria sería que las personas que se vean en problemas de liquidez (cesantía sin reembolso, trabajadores por cuenta propia, etc.) y dispongan de fondos en las AFP puedan recuperar, por ejemplo, un monto equivalente a un salario mínimo por tres meses depositado inmediatamente por las AFP en la cuenta del beneficiario. Esto permitiría asegurar un mínimo de recursos a personas que verán muy seriamente afectados los ingresos mínimos necesarios para subsistir en estos tres meses (¡ojalá solo 3!!) de crisis pandémica. A quienes sus fondos en AFP no les alcancen el Estado debería solventar la diferencia. No hay ninguna razón, salvo negocios no declarados, que hayan hecho negarse a las administradoras a esta ayuda. Las AFP, se supone, no pierden ni ganan con el volumen de montos sino con una cuota independientemente de los resultados. Estos fondos ya fueron pagados por los cotizantes al momento de ingresar a las cajas de las AFP.

Otra propuesta que cobra sentido y que hemos planteado con anterioridad es la posibilidad de crear una Renta Básica Universal para todos. (por lo demás es lo que plantea el proyecto gubernamental actual por tres meses). Esto es, el derecho de todo ciudadano -y residente acreditado- a percibir un ingreso, es decir una cantidad periódica de dinero que cubra, al menos, las necesidades vitales sin que por ello deba contraprestación alguna.

Personajes como Mark Zuckerberg, Bill Gates y Jeff Bezos (las mayores fortunas mundiales) han considerado adecuada la Renta Básica para amortiguar los efectos de la crisis (¡antes de la pandemia!!) en términos de desigualdad y para afrontar la inevitable automatización del futuro inmediato.

¿Qué motiva esta repentina generosidad de las grandes fortunas y de instituciones gubernamentales nacionales y locales? En primer lugar, que la pobreza se resuelve muy lentamente en la humanidad, especialmente porque por cada $ 10 de riqueza creada en el mundo, más de $ 8 fueron captadas por el 1% más rico, según un informe de Oxfam de 2017.

Estos pobres encuentran en actividades semilegales (migraciones clandestinas) o ilegales (“soldados” del narcotráfico, asaltos y robos) una alternativa “imposible de rechazar” por los magros ingresos de una actividad legal. El apoyo y la oferta del sistema para lograr vivir decentemente es incierta y pasa generalmente para los jóvenes, por largas o intermitentes situaciones de desempleo pasando por empleos precarios, parciales y sin seguridad social alguna. Como derecho económico, se dice, la RBU se convierte en el eje fundamental de la sostenibilidad.

Las decisiones de postergar o anular la cuarentena parcial para las poblaciones que están más hacinadas en comunas “dormitorios” y que deben salir a trabajar cada día a menudo en el sector informal fueron determinadas por razones más económicas que sanitarias y es comprensible que en muchos hogares del país el ingreso depende de lo que se obtiene en el día (vendedores ambulantes, cuidadores de vehículos, etc.) Ellos no pueden dejar de salir!!! Una renta básica universal les podría permitir resistir en épocas de cuarentena sanitaria. No así hoy día!!!

1. Miles de millones.

2. https://handboek.petities.nl/dl/nleerlijkerduurzamer/Manifesto_planning_for_Post-Corona.pdf

3. Se refiere a los trabajos de cuidados a personas discapacitadas o dependientes, especialmente adultos mayores.